子どもの頃、興味本位でコンセントにピンセットを差し込んでしまった経験があります。バチっと火花が飛び、すぐに手を引いて(結果ピンセットが落ちた)ため、大事には至りませんでしたが、そのまま持っていたら、感電死していたかもしれません。子どもながらに、無知なことで身を滅ぼすこともなるのだなと思いました。

日々のカウンセリングの中で、クライアントさん、患者さんは、パニックの問題の総称として、「パニック発作」という言葉や「パニック障害」という言葉で表現しています。パニックの問題を指す言葉としては問題ありませんが、人間は言葉にも左右される存在です。正しい言葉の定義を知ることが、私たちに自由をもたらしてくれるものです。

本記事では、パニック発作を起こしてから、パニック障害に至るまでの仕組みをご紹介したいと思います。パニック発作を起こしても、その後に大きな問題に至らないケースもあるため、パニック発作とパニック障害を別物であると考える知識を身につけましょう。

パニック障害発症のフローに関する現時点での主流な考え方

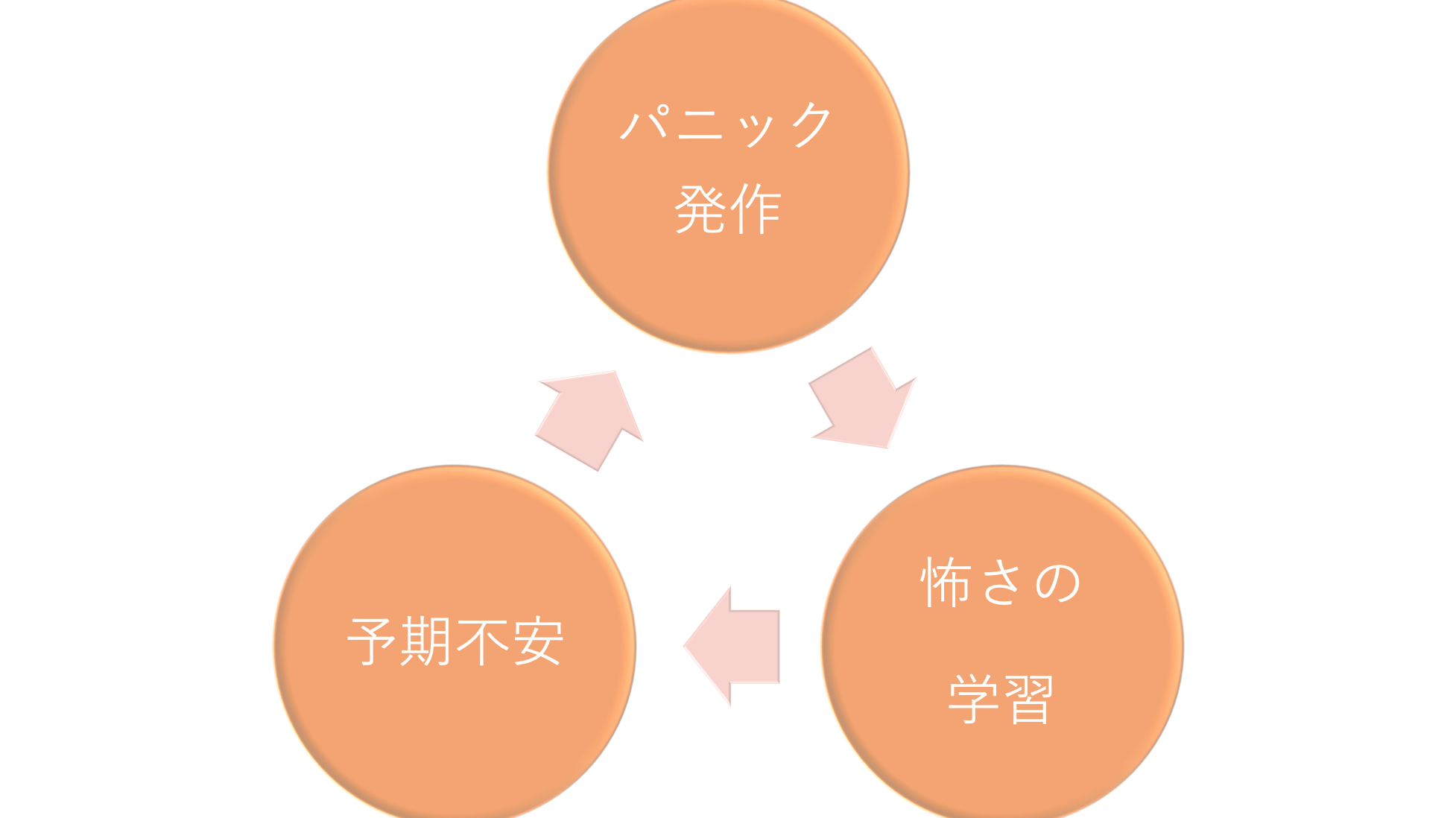

パニック発作を起こしてからパニック障害に至るまでは、下の図のような流れで説明されるのが、現在の主流です(McMurray & Sah, 2022)。まず、多くの場合「青天の霹靂」のように、パニック発作を体験します。最近クラアントさんから聞いて良い表現は「1分間水に沈められている時の状態」とパニックを表現します。とても焦るし、怖い体験です。そういったものが、全く予想もしない中で生じるたとしたら、その後の生活に影響を与えてもおかしくありません。発作は、多くの場合、大きなストレス下に置かれており、いつでも「こぼれ出してもおかしくない」状態の中、起きます。

その現実離れした不可解さのため、パニック発作をうまく整理することは、多くの場合できません。わからないものを私たちは恐れるものです。歴史を見ても、人間はそういったわからないものに説明をつけて、その意味を理解した気分になり、怖さに対処してきました(例えば「雷」を「神の怒り」と説明するなど)。現代であっても、幽霊であれ、世界情勢であれで、上司の評価であれ、私たちは理解し難いこれらを恐れ、何かしらの説明をして、かりそめの安心を得ようとします。パニック発作も分からないので恐怖の対象となります。

すると、またその体験が起きてしまうのではないか、と不安になります。これが予期不安です。この不安があると、回避行動が生じます。例えば、電車で発作を起こした場合、電車を避ける、などです。すると、さらにパニック発作が怖くなり、予期不安が強くなり、発作が生じることになります。この悪循環の末、パニック障害と定義される状態になっていきます。

多くの医療機関で行われている認知行動療法は、この考え方に基づいています。そのために、予期不安を起こす考えを検証したり(認知再構成法)回避することをやめてその場に自らを晒し(暴露法)呼吸法などで、怖さで怖気付いた体をリラックスさせる方法(リラクゼーション法)を学びます。しかし、これだけでは、多くの方が完治に至ることはありません。

パニック障害発症のフローに関する当事者が教えてくれた考え方

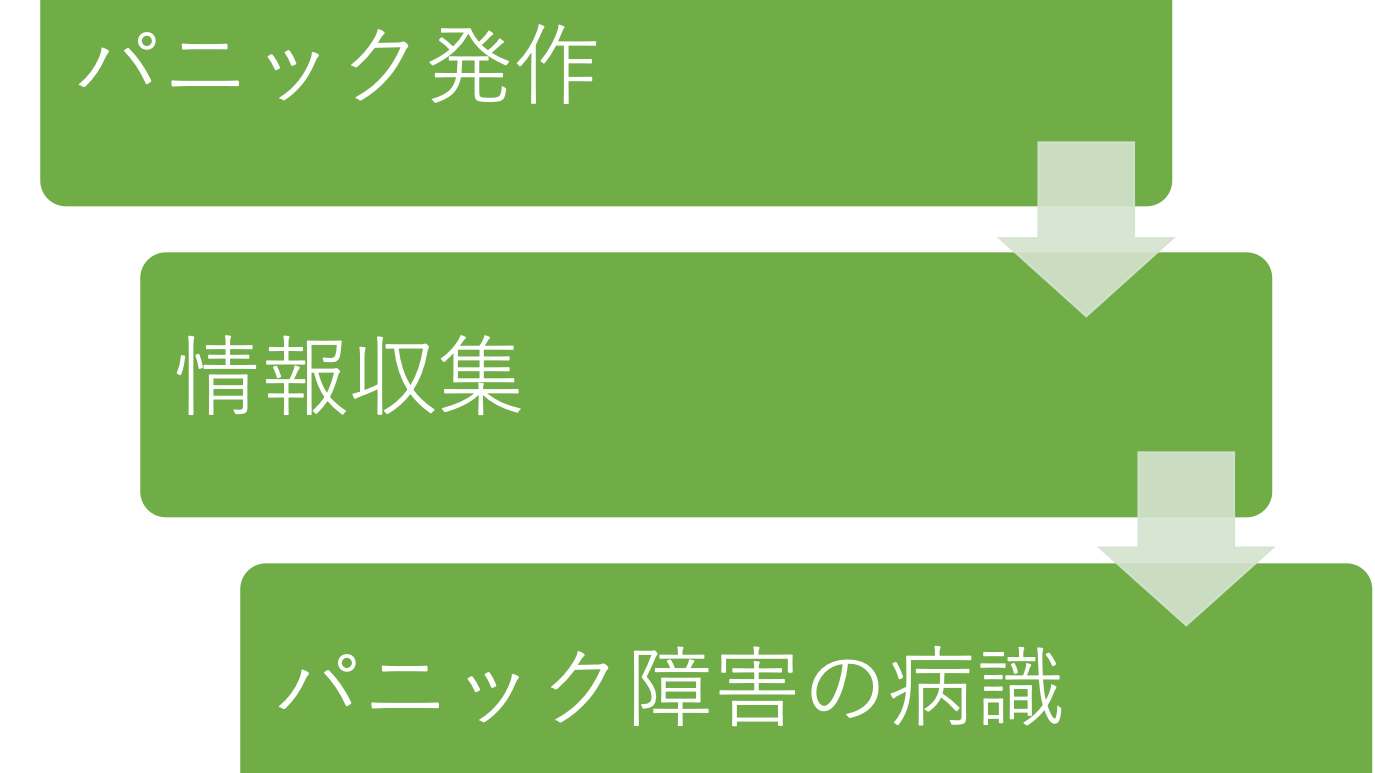

ここから、パニック発作を起こした後、パニック障害に至るまでの別の説明をしたいと思います。人は危機に直面すると、なすすべもなく受け身である(主流の考え方)とは異なり、積極的に問題解決を模索する(この考え方)性質がある、という点を強調します。その性質が裏目に出てしまう形でパニック障害になるという説明です。

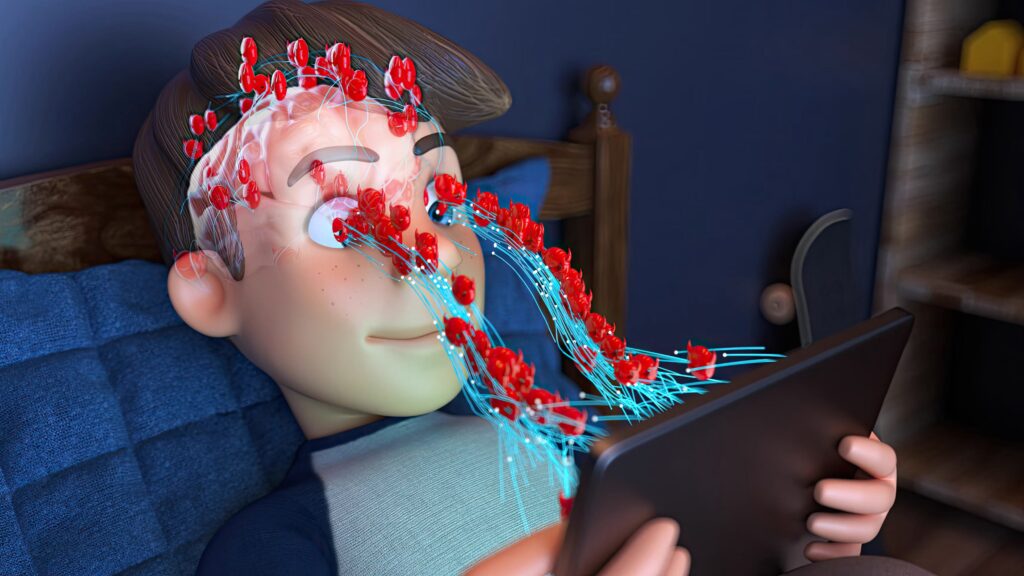

パニックに悩む多くの患者さん・クライアントさんたちは、情報に対してオープンな(左右される)性質を持っていることが多いように感じます。パニック発作を起こすと、その謎めいた性質上、多くの体験者が「それが何であるか」という情報を求め始めます。つまり、ネットで調べるということです。問題を解決しようと努力するのです。そして自分の体験が、パニック障害の1つの診断基準であるという情報を得ると、そこから急速に悪化します。

パニック障害にはAAやBB、そしてCCの症状が伴うという情報や、パニックを患う人は、XXやYYの状況が苦手である、という情報に触れることで、それらを取り入れ、実際に自分の状態にも反映させていき始めます。この過程は、自己充足的予言で説明できるでしょう。特にベースに怖さがあり、自分に起きているものが何であるかという理解を切望している状態であるので、冷静な判断がしにくくなります。つまり、自分の体験を、パニック症状の色眼鏡というバイアスのかかった形で捉えるようになり「やっぱりパニックだ」という確信を積み上げていくのです。実際にあった例を挙げましょう(図の下。目にしたくない方は飛ばして読んでください)。

関連情報を取り込むことによりパニックの問題が悪化する事例

Aさんは、冷や汗やふらつきなどを体験した(パニック発作の基準を満たす体験)ため乗っていた電車から下車しました。その数日後、その不快な体験について知りたくなり、インターネットで調べ始めました。電車、冷や汗、ふらつき、などのキーワードで検索すると「パニック障害」という言葉を目にし、詳しくは知らなかったAさんは、今度はパニック障害というワードで検索をし始めました。すると、パニック障害ついて詳細に説明をしている医療系サイトが多々ヒットし、それらを閲覧しました。そこで、パニック障害にはさまざまな症状が伴うことを知りました。

その後、Aさんは、電車に乗っている自分の様子を、調べた情報をもとに、観察するようになりました。すると、ドキドキや熱感、息苦しさのなど、サイトで説明されていた身体体験のサイン(ひょっとしたら気のせいかもしれないような小さいもの)を見出し、自分はパニック障害であるという認識を深めました。そして今まで何も問題がなかったが、ネット情報で知り得た、パニックの方が回避症状を呈する映画館や喫茶店なども、苦手になり、足が遠のくようになりました。こうすることで、生活に支障が出始め、心療内科を受診すると、パニック障害と診断され、関連する薬を処方されました。

Aさんは、電車でパニック発作を起こしたことにより、パニックについて調べ始め、そしてそれが要因となって症状が拡大しました。そして医師の診断と処方、そして服薬による不安軽減を体験することで、自分はパニック障害である、と信じて疑わなくなりパニック障害の基準を満たすようになりました。

このようにパニック障害に至る事例を多く見てきました。もちろん、このような説明では、パニック障害に至らない場合も多くあるかと思います。しかし私がお会いした患者さん、クライアントさんの多くが、上記のような積極的な解決を求めるあまりに、パニック障害になってしまったように思えます。それらの方は口を揃えて「ネットは見ない方が良い」「パニックについて調べない方が良い」「情報を取り込まないように」と話されています。

まとめ

本記事では、パニック発作を起こした後、どのようにパニック障害に至るかについて説明しています。主流の考え方として、パニック発作の強烈な体験が恐怖を植え付け、そして予期不安のために回避行動などを起こし、それらのためにさらに発作を起こすという循環でパニック障害に至ると説明します。私の観察による考え方は、パニック発作を起こすと、それを解決しようと、様々な情報に触れ始めます。その情報により、自分自身を定義していき、パニック障害であるという病識を持つようになります。これにより、パニック症状が生じるという説明です。

McMurray, K. M. J., & Sah, R. (2022). Neuroimmune mechanisms in fear and panic pathophysiology. Frontiers in psychiatry, 13, 1015349. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1015349